文:羅婉珮

編按:

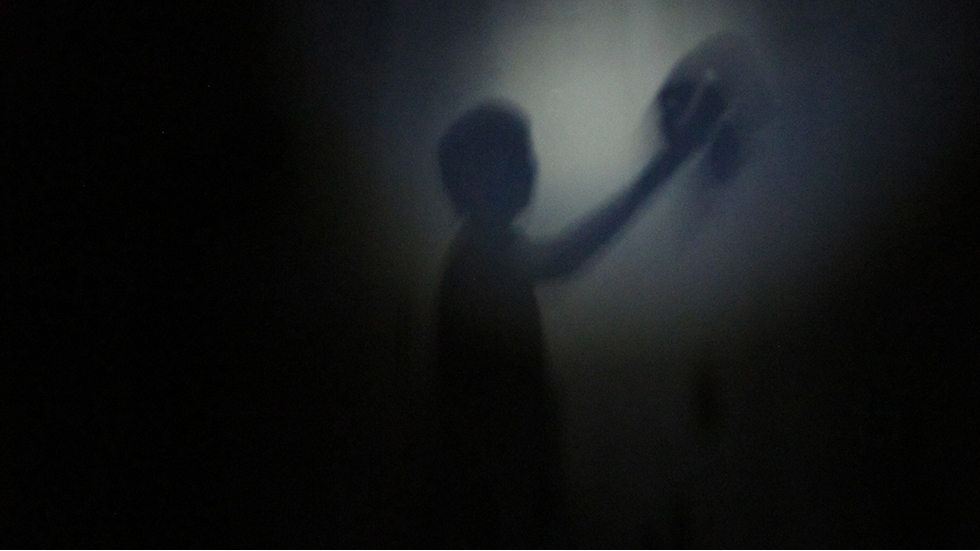

香港國際行為藝術節【身體力行】最後一天於尖沙咀鐘樓舉行集體行為藝術的演出。來自捷克、內地及香港的行為藝術家各自在文化中心空地前進行自己的創作,惹來不少途人駐足觀看。一個身穿I love Hong Kong T-shirt的蒙眼女子站在一雕塑前,揮動黃旗,吶喊高呼,一盞黃燈自背後照射,儘管身軀瘦小,不滅巾幗之風。

魂:魂游

記:記者(方夢帆、羅婉珮、溫淑樺)

記:

你有一個作品是在房間裡寫滿「我要真普選」,可以說說關於這個作品嗎?

魂:

那個作品其實是在威尼斯進行的。名叫「萬語千言」。那時十二月,我就在清場前一晚上機,那種感覺很難受,就像背叛了所有人。

當威尼斯那邊的策展人問起這個作品的內容大概是什麼時,因為他需要幫我準備,我真是很抱歉,我久久也回答不了他。(當時正是雨傘運動進行期間)我的腦海裡只有「我要真普選」。有一天忽然想到:既然我腦海裡只有這五個字,那就寫這五個字吧。

我跟策展人說我需要的是一個房間,然後我就開始設定作品的基調。我並不會放象徵性的帳篷,也不會用黃色。我買了一箱made in China 的畫筆,打算在那房間裡,不斷的寫「我要真普選」。

到了威尼斯,一開始我是張開眼睛寫的,心裡很平靜。過了兩天,我開始蒙著眼寫。在我的房間隔壁,我放了一個投影機,影片內容是我之前找香港藝術家做的一些 civil struggle 的作品。當我眼睛看不見時,我只能依靠耳朵,聆聽周遭的聲音,15分鐘後,我就開始哭。一邊哭,一邊寫。接著的兩天,我就是斷斷續續,哭、停、哭、停。很累很累,最後我甚至在地板上寫,坐下來,還開始寫在自己的皮膚上。腦海突然出現一句:The struggle is forever,我仍在哭泣,渾身顫抖,不知什麼時候我就一下子脫下蒙眼的國旗,作品就去到尾聲。

記:

你對這個作品有甚麼感覺?

魂:

我覺得這個作品給我一個很重要經驗:給我距離去看這場運動。我並非走得最前的那些人,但我有參與,我在這個空間生存過。我在威尼斯寫「我要真普選」 的時候,當天就是銅鑼灣清場。而「我要真普選」這五個字於我的意義是宣洩情緒。

當我回到香港,發現有些東西不同了,我們都走不出那個陰霾:佔領這個近乎烏托邦的世界消失了,我們也迷失了。我總說,我其實是很幸運的,我能夠透過行為藝術,把失落的情緒疏導出來,行為藝術是工具,排解了我在雨傘運動中的負面的情緒,令我能夠繼續向前走。

記:

我想跟你分享我看國際行為藝術節的感受。那是我第一次看行為藝術,我覺得很震撼,有很多藝術家都在回應雨傘運動。

魂:

我們幾個本地的藝術家參考了外國的 Black Market International (BMI),他們會做很多 collaborative performance,沒有甚麼設定,很隨意的在那個情景開始。其他人也可隨時參與其中,並加入新的元素來回應這個活動。

這個國際行為藝術節原本是在 JCCAC 賽馬會藝術創意中心舉行的,後來到了尖沙咀鐘樓那裡做。在雨傘運動後,我們開始對城市的公共空間有了新的想像,甚至覺得公共空間是有它的意思。所以最後決定離開 JCCAC,走出去做行為藝術,感覺意義比較大,也希望可以接觸更多的人。

其實我原本沒想過要在外面參與這次的行為藝術表演,因為感覺很奇怪。但已經跑了出去,好像沒有退路了,不能回頭。你要返回那個局限的地方,例如你知道天台也可以做這些。但走了出去,可能性就會更多。

記:

我看見你蒙眼揮旗,覺得很震撼。而且當時維港在進行「幻彩詠香江」,而另一邊就是在做行為藝術,而且都在回應雨傘運動,兩邊太不同了。

魂:

我故意計算好時間,在播放幻彩詠香江時,揮動金色的旗幟,營造出一個諷刺的畫面。當時我站在台上揚旗,剛好背後有一盞黃色的燈照射著我,台下的人說效果不錯。我不用看相片也可以想像出那個畫面的氣勢。雖然我是蒙著眼的,但我可以透過聲音,知道其他藝術家在做不同的事情。

那裡的管理員不停地勸我下來,但我毫不理會他們,只顧揮動旗幟。其實我也在想,我是否應該繼續揚旗直到那些管理員上台拉我走呢?但我不希望整件事因為被他們拉下來而完結。於是我就待幻彩詠香江結束了,方才下台階,把旗幟當作盲公竹般拿著走路。

我曾蒙眼進行過不少作品,如九月十四日的黑布行,回應那時佔中三子的「每個星期去遊行」。我想表達我不太同意這種遊行,但我又覺得自己不得不走出來,對香港現在的情況發聲。當時我用國旗蒙眼,這是模仿之前學民思潮用紅布蒙眼,在政總外靜坐。此外我亦習慣遊行穿 I Love Hong Kong 的T-shirt。

很有趣的是,有很多記者訪問我。TVB 記者問我為什麼今日來遊行(明明大會有主題)。然後她又問我為甚麼要蒙眼,我覺得蒙眼這個用意其實都挺明顯,但不知道她為甚麼還要問這些。後來那個記者說他們怕觀眾看不明,於是我就答一個她想要的答案「雖然我看不見,但我都會走出來」。

這就像預言。當你不信任你的觀眾有這種能力,就會有像TVB那類的媒體,常常做出一些反智的行為,因為他們會覺得觀眾的程度並不能理解,但當你信任觀眾,整件事會截然不同。

在遊行期間,身邊的人會扶著蒙眼的我,關心我可能會誤闖出馬路等,甚至有人說「這是行為藝術吧?」我當時頗驚喜,竟然有人發現到。警察也來幫助我,那時警民關係還是不錯的。

很多時候我就是做這些 intervention,製造一個處景,去改變一些關係。可能原本我們與警察是對立的,剎那間好像會回到那種很人性化的層面上,警察想扶著我怕我會跌倒受傷。遊行和佔中都是很理性的活動,人們會互相幫助,自動自覺打掃街道,好像人性的光輝都展現了出來。我會想樣可以把這些推多一步。

記:

很多進行藝術創作都是為了改變他人,你是這樣的嗎?還是想做就做?

魂:

如果連自己也看不清楚自己做藝術的目的,就不能影響到別人。做藝術的第一步就是先改變自己。這很重要。

記:

你怎麼看藝術和政治之間的關係?

魂:

世界有很多板塊,其一為政治,其二為藝術……它們像雲一樣飄來飄去。其實多過一個人,政治就會存在。例如一個畫家畫了一幅畫,有一個人進來看,就為這幅畫帶來多一個的角度。若他說Oh it’s beautiful!事實上,他怎樣去解讀這幅畫,也已經是政治。

記:

你的創作靈感都來自社會議題嗎?

魂:

我自小對社會議題有很濃厚的興趣。我是讀新聞系的,無可避免,我會想知道世界究竟發生什麼事。社會事件是靈感,我會想事情背後的問題。我們總說The city is dying,但每個人都不肯改變就更加沒有希望。其實在雨傘運動之後,我開始做一件很小很小的事:乘搭小巴時,我會跟司機道謝,我會看著他們的眼睛,衷心的說謝謝。

後記:

在訪問前,筆者特意到尖沙咀鐘樓看魂游的行為藝術表演,有一感動的經歷,想與讀者分享:

魂游蒙著雙眼,拿著旗杆當盲杖,在文化中心空地前行走,筆者跟著她,不時拍照。當魂游聽到拍照的咔擦聲,便向聲音方向走過來,走得緩慢,小心翼翼的,筆者就握扶她的手。大概魂游感覺到筆者雙手冰冷,她用兩手握著筆者的手,慢慢把筆者的手變得暖和。

筆者問:你是魂游?

魂游點頭。

筆者說:加油。

魂游點頭,堅定的點頭。

[原刊於:《傘沿:雨傘運動訪問集》,香港:水煮魚文化,2015年9月,2-10頁]

[原刊於:《傘沿:雨傘運動訪問集》,香港:水煮魚文化,2015年9月,2-10頁]

+++ 其他 書目/訪/評 bibliography