親愛的郭桓先生:

你好嗎?冒昧的給你寫信,除了因為久仰大名,還有是你的朋友都說你豪邁爽朗、不拘小節,也不擺架子平易近人。說起你時他們的眼睛都是閃亮亮的,有人說,沒有了你,澳門藝術就是若有所失一樣;也有人說,希望在澳門有多些性格像你的人;有人說沒有人會討厭你的;還有人說,你的一生色彩繽紛,會用不同的色彩迎難而上……道聽塗說也能讓你活現眼前,看作品猶然感受你栩栩如生。郭先生,你是怎樣一個鮮明的人,活在大家的心裏?如是,就在你離去了十多年之後,我才有緣跟你交錯,不慌不忙的搜羅他們說及你的故事,如同撿拾你散落到四周斑斕豐富的生命碎片……

(please click here for English version)

「午夜彩虹──夜的現實是黑暗的,我力爭七彩的光輝。」

你的事跡總是教人津津樂道的。聽說,你二十三歲時從廣州移居香港,在羅湖橋上就已立誓:不打工、不學做生意,要以藝術為生。在香港漸漸畫出了名堂,還到了新加坡做展覽,在當地一幕馬路上的英雄救美,幫忙換車輪胎就認識了與你餘生如影相隨互相扶持的太太琥茹(Joana)。又聽說,你玩風帆,也是個賽車手,在賽車英雄榜上會看到你的名字;而你也會駕著紅色開蓬跑車代步,運送偌大的畫作便放到後座去,還有說了開車七分鐘可以從黑沙灣到碼頭,於是就真的準時抵達。更聽說你有次在路環的餐廳捲起報紙打蜜蜂,就是滿有自信的一擊即中了……

還聽說,你的興趣與見識也很廣博,除了畫畫,在天台的工作室外還種上了好多的奇花異卉,很多的菜。除了藝術比賽,你還會參加麻將比賽,甚至是插花比賽(還要第一次參加便拿了冠軍),就是病倒了接受電療後還跑到浙江代表澳門參加「首屆中國舟山國際沙雕節」比賽(1999)──縱是非你所長,卻還是想盡辦法,努力鑽研、好學深思。我猜,比賽或許都不是為了爭強好勝或是沽名釣譽,而且也是不失約的堅持吧?從前我聽說過爸爸及爺爺一家因為時代變遷迫不得已從廣州移居香港的故事,由大戶人家變成寄人籬下絕不是易熬的事,所以也明白你是如何被生活磨鍊成一個剛毅地迎難而上的人,而在金錢掛帥的社會裏堅持向藝術理想進發,就更需要逆水行舟的冒險精神。正如你太太Joana說「沒有任何一件事情可以難倒他!」在舊照中總看到你炯炯有神的眼睛,或許就是你勇於迎接挑戰的標示。

還聽說,你的興趣與見識也很廣博,除了畫畫,在天台的工作室外還種上了好多的奇花異卉,很多的菜。除了藝術比賽,你還會參加麻將比賽,甚至是插花比賽(還要第一次參加便拿了冠軍),就是病倒了接受電療後還跑到浙江代表澳門參加「首屆中國舟山國際沙雕節」比賽(1999)──縱是非你所長,卻還是想盡辦法,努力鑽研、好學深思。我猜,比賽或許都不是為了爭強好勝或是沽名釣譽,而且也是不失約的堅持吧?從前我聽說過爸爸及爺爺一家因為時代變遷迫不得已從廣州移居香港的故事,由大戶人家變成寄人籬下絕不是易熬的事,所以也明白你是如何被生活磨鍊成一個剛毅地迎難而上的人,而在金錢掛帥的社會裏堅持向藝術理想進發,就更需要逆水行舟的冒險精神。正如你太太Joana說「沒有任何一件事情可以難倒他!」在舊照中總看到你炯炯有神的眼睛,或許就是你勇於迎接挑戰的標示。

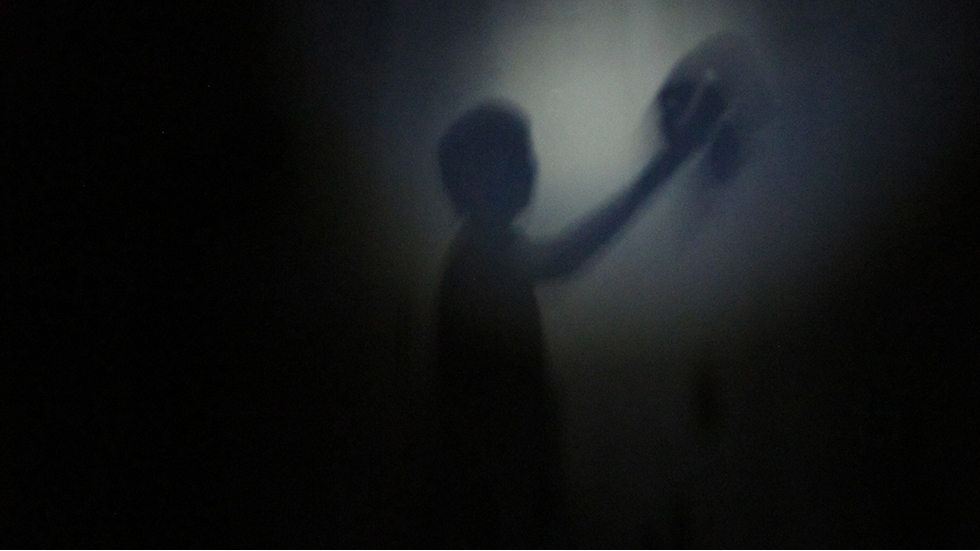

與其泛泛地說你是澳門當代藝術的一個傳奇,我更覺得你是奮勇當先的驅動者,用生命燃亮了一把又一把的火光,讓我們看到了世道裏最珍貴的色彩。「午夜彩虹──夜的現實是黑暗的,我力爭七彩的光輝。」這句你在人生最後歲月寫下的幾句話,一直徘徊在我心間。還有在朱佑人的錄像作品《再見,郭桓先生》(2003)裏,矇矇矓矓看到你那只大大的手。聽說你病重時,儘管身體虛弱行動不便,還是努力的寫,努力的畫。「世上三件寶:鮮花、女人、海洋」,那些顫抖潦草的筆跡,卻展示了你對生命的熱情:繽紛燦爛的生氣,激動身心的情慾,深廣無際又變幻莫測的力量⋯⋯何仲儀告訴我,看到你在醫院的病床上有點冷,就從家裹帶來媽媽特地縫製的被子給你,要如何推心置腹才換來這麼摯誠的交往呢?還有一次,有位外國人要求在輪椅上虛弱的你在圖冊上簽名,你還是努力的給他準確地寫上名字和簽名。葡裔醫生 Dr. Filomena 說就算你臥病在床,對醫護人員都是多麼友善可親。人生的追求也不只是玩樂享受,而是把自己的能量都奮不顧身的交托出去,用生命感染生命,這樣的承傳,正是你說的七彩光輝吧?

「這些藝術家──或是所有人,不一定是藝術家──他們用自己的方式默默去影響其他人。郭先生沒有刻意討好某一個人,或是扮得很友好(nice),他是在每一個時刻也表現自己最好的一面,即使在這麼艱難或生命已經差不多到達盡頭的時刻,他依然是這樣,我便覺得真正的藝術家或者是真正的人應該是這樣的。[…] 一種待人的真誠,做人應該是這樣的,其實畫畫或是做甚麼也不重要,這些才最重要。」──何仲儀

「巴爾札克說:拿破崙用劍做到的事情,我們用筆做到它。」

要說你在澳門和朋友間的深厚情誼,也不得不提「澳門文化體·現代畫會」和「澳門國際視覺藝術中心」。

猶記得「鳴哥」吳衛鳴說起跟你、馬若龍、馬偉達、繆鵬飛、袁之欽走在一起時各自說著自己的方言:葡文、英文、普通話混雜廣東話,大家好像聽不明白,卻又是真的溝通得來的有趣情境。擁有四分一荷蘭血統又與馬來西亞、新加坡關係密切的你、來自上海的繆老師及袁之欽、土生葡人馬氏兄弟,再加上澳門土生土長的吳衛鳴,不同的文化背景就在彈丸之地相知相遇,結集成獨特的共融多元;而對藝術各有取向卻也惺惺相惜。你們有時到處玩樂,有時在澳門或海外做展覽交流。那張各自擺著姿勢拍下的照片,彷彿訴說了經濟起飛的八十年代裏,有一群對藝術滿有抱負的瀟灑中青,各有千秋卻又結義同盟,決心創造些不一樣氣候的親密故事。

「郭桓是一個很聰明的人,他不懂英文,依賴Joana跟外國人溝通,可是他們很容易便能跟他溝通,他不是喜歡衝的人,但他腦筋轉得很快,很快便明白了。有時候跟他說葡文、英文他也不懂,但只要跟他弄手勢,他很快便會明白。」──馬若龍

「澳門文化體.現代畫會」成立於1986年,正是你們對時代的一個回應。據說當時澳門的藝術一般還是較傳統的寫實、具象形式,「現代畫會」六位創會成員聯同約瑟·賈狄德(José Catita)、江連浩(Antonio Conceição Junior)和安娜·妮安杜露(Ana Leandro)舉行的首個展覽《九位藝術家》(葡文書店,1987)就像是平地一聲雷,各人以非寫實的個人畫風,開拓了清新雋永的藝術方向。

「澳門文化體.現代畫會」成立於1986年,正是你們對時代的一個回應。據說當時澳門的藝術一般還是較傳統的寫實、具象形式,「現代畫會」六位創會成員聯同約瑟·賈狄德(José Catita)、江連浩(Antonio Conceição Junior)和安娜·妮安杜露(Ana Leandro)舉行的首個展覽《九位藝術家》(葡文書店,1987)就像是平地一聲雷,各人以非寫實的個人畫風,開拓了清新雋永的藝術方向。

吳衛鳴說「現代畫會」就像是一顆大石頭掉到池堂裏,泛起了一層一層的漣漪,影響力就是這樣蔓延開去。自成立以來,除了在澳門的聯展和個展外,「現代畫會」還應邀到過近至香港、台灣、中國大陸,遠至新加坡、馬來西亞、南韓、日本、韓國、印度,甚至是澳洲、葡萄牙等地做展覽。可以想像,你們運用自身的影響力,把澳門這小城的藝術帶到國際版圖。除了旨在推廣,在內或對外向更多人呈現澳門藝術的一個新銳的面貌,更重要的為藝術家建立平台,交流切磋,互相扶持。

「當時我是後輩還差很遠,但是他們都沒有小看我,很平等地聊天,無所謂,很自然,像兄弟姐妹在一起做藝術。在做的過程裏,我們幾個人之間互相鼓勵。那時候,在這麼封閉的地方,如果你找到別人認同,是背後很大的動力。我們六個人的認同感很強,你做我支持你,我做你也支持我,一起去做,雖然表現風格上的互相影響不是太大,但是總會互相支持。」──吳衛鳴

由80年代走到90年代,崗頂的視覺藝術學校(1989-)成立(1993年納入澳門理工學院),民間和官方的藝術活動亦漸趨頻繁。直到後來你和 Joana 在1997年自資成立的澳門國際視覺藝術中心,也秉承了「現代畫會」推廣、交流的重任。記起 Joana 跟我說起,她和你花上好幾個月時間,打掃樓房的厚厚灰塵,洗刷貼滿痕跡的地板。於是,四層高合共四千呎的空間,就憑你們雙手與汗水,胼手胝足地把連勝街一座被廢棄了印花廠,整修成了一個澳門藝術的大窗戶與平台。

不錯,當年就是這所藝術中心,讓在學或剛從視藝學校畢業的年青藝術家,如當年的何仲儀、唐重、吳方洲、朱焯信等,有機會展示作品,甚至對外交流,隨後再來義務幫忙。不得不佩服,中心的個展、聯展、研討會一個接一個,還有接待海外藝術家、統籌、組織澳門藝術家到境外交流活動等,你們費心勞力,都是出於對澳門藝術的熱情和公心。如你在一週年的紀念特刊所言,「祗求為自己,也為知音營造一方通向自由創作的澄明之地。」於是,澳門國際視覺藝術中心已不只是你和 Joana 兩口子打撐著,而是因為大家對你的信念認同,送上讚頌的賀詞外,同行協力的人也結聚起來,懂設計幫忙設計,會攝影的幫忙拍照,有力氣的幫搬運作品……可謂眾志成城。即使後來你離開了,拍板視覺藝術團和石頭公社進駐了連勝街的空間,也是漣漪蔓延的波動吧?

「只有原創性的東西最具生命力。」

關於你的創作,朋友們都總是興致盎然憶述許多信手拈來的軼事。朱焯信和童建穎也說起,你在觀音蓮花苑做壁畫時拾到用作灌漿的大鐵筒,按著原有的裂痕肌理,重新焊接再上色,創作成《冷戰後的對話》(1999),為了給作品找個合適的大自然環境拍照,於是他們和你、Joana、唐重,合力把那八個二米高的大鐵筒逐一搬到大潭山公園的草坡上。後來這作品安放在如黑白棋盤的大台上,在筒裏加上紅燈與藍燈對列,獲得了第四屆澳門藝術雙年展裝置組一等獎。還有《裝滿120加侖理想的一群》(1995),也是用了建築地盤帶回來的綠色大油筒,在筒上原來已鑽了的一個個圓洞貼上不同的手繪半抽象人像,把兩個半的50加侖大油筒桿接起來,就成了120侖,頂上在一列圓洞中横切開的則像給理想的一群加冕。另一個更精彩的故事,說你在珠海公路上看到大貨車架著殘舊的帆布,深深被那些拼縫構成的斑駁圖案所吸引,於是千方百計的趕上那貨車,然後特地買一塊新的,以做舞台佈景之名把那帆布換回來。後來你在帆布上按著那些既有紋理畫上淡濃輕重的亮麗色彩,再綁紮在你從林茂塘火災後撿拾到的木條鑲嵌成框架,於是創造了《造化(一、二)》(1997)、《無常(一、二)》(1997)兩幅雙面畫和《幻化的足跡》(1997)等強勁中又帶點柔韌的作品。

關於你的創作,朋友們都總是興致盎然憶述許多信手拈來的軼事。朱焯信和童建穎也說起,你在觀音蓮花苑做壁畫時拾到用作灌漿的大鐵筒,按著原有的裂痕肌理,重新焊接再上色,創作成《冷戰後的對話》(1999),為了給作品找個合適的大自然環境拍照,於是他們和你、Joana、唐重,合力把那八個二米高的大鐵筒逐一搬到大潭山公園的草坡上。後來這作品安放在如黑白棋盤的大台上,在筒裏加上紅燈與藍燈對列,獲得了第四屆澳門藝術雙年展裝置組一等獎。還有《裝滿120加侖理想的一群》(1995),也是用了建築地盤帶回來的綠色大油筒,在筒上原來已鑽了的一個個圓洞貼上不同的手繪半抽象人像,把兩個半的50加侖大油筒桿接起來,就成了120侖,頂上在一列圓洞中横切開的則像給理想的一群加冕。另一個更精彩的故事,說你在珠海公路上看到大貨車架著殘舊的帆布,深深被那些拼縫構成的斑駁圖案所吸引,於是千方百計的趕上那貨車,然後特地買一塊新的,以做舞台佈景之名把那帆布換回來。後來你在帆布上按著那些既有紋理畫上淡濃輕重的亮麗色彩,再綁紮在你從林茂塘火災後撿拾到的木條鑲嵌成框架,於是創造了《造化(一、二)》(1997)、《無常(一、二)》(1997)兩幅雙面畫和《幻化的足跡》(1997)等強勁中又帶點柔韌的作品。

這些都同屬你的「環保系列」(1989-1999)作品。要說環保,都會想起是廢物利用的功能轉化;說挪用現成物做藝術品,都會想起杜象(Marcel Duchamp)的《噴泉》(1917),又或是勞森伯格(Robert Rauschenberg)的集成藝術。但你的「環保系列」,則是你從日常生活中涉獵的物料,以敏銳的感官從中擷取靈感,然後再細按其自然的特質、脈理,運用你的想像與技法處理。曾與你交流的香港藝術家杜煥,對你那些用漁網、水上浮木等做的作品印象猶深。如何把物質轉化、超脫成抽象的意念而非純粹堆砌碰撞出視覺效果,把充滿澳門島嶼和水鄉特色的物料轉化成獨特的意象,除了天馬行空的想像,還需要細緻的觀察和深刻的思考領悟。

「這些廢舊物品是常人司空見慣的,不說常人,也不是每個藝術家都能拿來利用,但在他的手裏,在他的作品當中,很平凡的、隨意的用了,而且利用得非常到位,不同時期的裝置作品都很出色 […] 就是廢棄的木料、廢棄的麻繩打成結之類,都表達了他的一些藝術觀點和理念,很重要的是藝術感。做藝術的話感覺很重要,這一點他完全不成問題。有一些作品在別人手裏恐怕就差那麼一點,但是通過他可以做到最佳,他感覺非常到位。[…] 能夠駕馭這些材料,首先要有發現的眼光,他能夠發現這樣材料可以用,而且分寸拿捏得很準確。」──童建穎

再看你的「奧秘的東方」(1992-2001)系列作品,我更是深刻的感受到那種超脫物質的創造力。古文、飛龍、吉祥畫像……這些常見得有點陳詞濫調的中國文化視覺象徵,用西方藝術的拼貼方式揍合,往往容易成了「中西合璧」的招徠。Joana 告訴我,這系列畫作裏的每一條龍,都是你在不同地方搜集回來的,還有夾雜了民間祭祀紙品中從不起眼的一些木刻版畫、經文印本和金銀衣紙等。把我們總是掉以輕心,甚至是被鄙夷低俗的民間工藝重新端詳,心存敬奉的放到畫作登上藝術大雅之堂,除了是一種撥亂反正的宣示,在大畫面內也有仔細的組圖,呈現你對自身中國文化根源的省思,為傳統文化注入新的生命,正是我感受到比狹隘原創更原創的藝術精神。

「他做作品很直觀,不會受空間限制,用西方媒材,比較宏大,不滿足於只寫兩行字或一句詩。[…] 他沒有居心,如果你要做雕塑,你會因應工作室的空間大小來規劃作品,但他常做出大於客觀條件的作品,而最終又真的能做出來,不像我們一般需要完整控制作品,他任由作品產生。[…] 他沒有經過計算,或他那種計算跟我們不同,帶點冒險,跟一般藝術家的做法很不一樣。我猜他不會很仔細想,直接動手居多。他有點西方傾向,沒甚麼顧忌,創作過程很個人,沒有人看著他,或許沒有清晰的步驟,所以常常使人好奇他的作品到底怎樣練成的,好厲害。」──王禎寶

繆鵬飛老師在當年《九位藝術家》展覽序言中提出,「藉著畫家內在的『心眼』來發現自我」、「表現隱藏在人類外貌之下的『真我』」的藝術追求,正是當時一個突破求變的藝術宣言。其實早在這次畫展之前,你和繆老師早已積極探索及創作抽象畫作。從前聽過別人說:抽象畫嘛,隨意的揮揮畫筆就是了。這話或許只說對了一半。演戲的人會說,台上一分鐘,台下十年功。同樣道理,看你早期的寫實的水彩寫生,經過歲月中技藝、想像和智慧的累積,漸漸昇華至超越現實的色彩與點線面,就知道瀟灑地揮劍成河的背後,其實隱藏了曾下過多少紥實的練功。

那天我在澳門藝術博物館觀賞你的回顧展《夢土無疆》,佇足在你最後一系列大幅小幅的《道》(2001-2002)水墨畫作前看得出神了。除了驚嘆你在揮毫間虛實有緻的氣魄,還有感悟到創作極至的去蕪存菁。抽象的水墨線條與色彩,倒讓我直觀感受純粹的精神。「道之為物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。」在《道》系列(七)(2002)的懸垂飄浮的畫布上寫了《道德經》第廿一章的幾句,正好提示了如何從形相世界游移至恍惚之境,在陰陽虛實之間互通有無,正是窮一生的能量和修煉才能臻至的爐火純青。而實在,有多少藝術家能得道,擺脫現實的約束,追求到這種超然物外的精神修為?

「活著就好,有夢更妙。」

王禎寶曾跟我說:「有些人做藝術,是基於學識、技巧、師承何人或因著手上的機器,跟本身的創作無關,但郭桓的藝術成為這樣,完全是因為他的性格,可說是一脈相承。」他說你有能力,也有膽色。於是我又想起Joana談起跟你在觀音蓮花苑一起做壁畫時的驚險事,當時時間緊迫又連爬梯也沒有,只好在架起橫板,讓你在板上伸向貼滿米紙的穹頂內壁,畫上一條又一條的飄線把儒釋道不同派別的圖像連為一體。其實這些膽色背後,還有你準備做這幅壁畫時,千里迢迢的到北京再跑到石家莊的毗盧寺,為的就是參考牆壁上儒釋道共融的畫作,還參考了古代的紙糊門窗,巧妙地用上了幾千張米紙做絲網印刷,再拼貼到蓮花座的弧型內壁替代即場繪畫,煞是大敢創新。我想,所謂「膽色」除了源自你是賽車手或滑浪猛將的秉性外,當然也是因為你的勤奮和備妥,才能往往胸有成竹、一氣呵成的完成作品吧?

朋友都說你是個精力旺盛、活潑好動的人。曾跟你一起參與《四邊藝術交流展》(香港科技大學,1998)的香港藝術家杜煥說你活像個「老頑童」,展覽開幕時你手拉電鋸,夾著隆隆振響與紛飛木屑,從50個紅色木框破繭而出完成《框框》作品。而你總是親力親為,認真得連畫框也是堅持自家製作和上色的;為了把畫布綁緊在木框上,你徒手拉扯鐵線鐵勾至皮開肉裂。還聽說你有段時間用上很多瀝青和玻璃纖維做作品,在天台小小的工作室充斥著滿室植物也吸不了的嗆咽柏油或化學氣味,也顧不了那些氣體可能影響你的健康……

「他的視覺藝術中心成立後有很多展覽和藝術節,但我產量不多,經常把同一件作品於不同地方輪流展出。他就對我說,藝術創作不應該這樣,要創作多些作品,每個展覽拿出不同的東西來。[…] 自此我每次展覽也會拿出新的東西來,他對我的影響不只於作品的畫面上。往後我便形成以創作為主,展覽為次,不會為展覽以創作,因為意識到自己的創作頻率比展覽高。[…] 後來我有一次個展機會,他說我一定要有一個收成期,或者是總結期,才能有下一步,否則往後的創作也會是渾渾噩噩, 是他再次

推動我。」──唐重

童建穎老師跟我說,你從不覺得自己到達頂峰,最後與癌症搏鬥的日子,你還是很努力不懈的創作,追求更高的目標。就在你最後的一個展覽《活著就好,有夢更妙》(澳門國際視覺藝術中心,2002)裏,展示了三年間奮抗病魔時創作幾個系列合共五十幅作品,正是你頑強生命力的見證。熱情如你,活著固是最大的恩賜。在相片中看到你坐在輪椅上費力地向大家揮手失語,強壯健碩的身軀漸漸凋殘嶙峋,目光還是閃現著堅強。生命總有顦顇枯槁的一天,但夢想總卻帶我們奔逸到更非凡的地方。就如朱佑人說,就像你廣被收藏的畫作一樣,你已經散落四周。你透過藝術,用生命燃點了絢麗的色彩,而色彩早已亮起不同的角落。

童建穎老師跟我說,你從不覺得自己到達頂峰,最後與癌症搏鬥的日子,你還是很努力不懈的創作,追求更高的目標。就在你最後的一個展覽《活著就好,有夢更妙》(澳門國際視覺藝術中心,2002)裏,展示了三年間奮抗病魔時創作幾個系列合共五十幅作品,正是你頑強生命力的見證。熱情如你,活著固是最大的恩賜。在相片中看到你坐在輪椅上費力地向大家揮手失語,強壯健碩的身軀漸漸凋殘嶙峋,目光還是閃現著堅強。生命總有顦顇枯槁的一天,但夢想總卻帶我們奔逸到更非凡的地方。就如朱佑人說,就像你廣被收藏的畫作一樣,你已經散落四周。你透過藝術,用生命燃點了絢麗的色彩,而色彩早已亮起不同的角落。

「我幾年前最後一次夢見他,很妙,那時在葡萄牙做展覽,是歷來最多澳門當代藝術家和作品在葡國(東方博物館)展出的一次。就在開幕前一晚,夢見郭桓在有說有笑,言談間大意是說做人有夢又可以達成的話,是最為開心。早上起來,跟大家說了,這好像是他的一個寄語。」──朱焯信

鳴哥沒有忘記你二十年前還沒送他和夫人賀弄璋之喜的波打酒;馬若龍還記得跟你在新加坡吃「蝦婆」(小龍蝦,或瀨尿蝦);王禎寶會擔心現在澳門人多車多,你不能如前般駕著跑車風馳電掣;童老師會希望你繼續你的夢;Dr. Paula 也想你現在還是繼續你的創作;杜煥不忘你這位潮州同鄉,還想拉你一起身體力行的玩著做創作;Dr. Filemena 想再找你一起吃飯;何仲儀記得你常常很開心,很大聲地笑和說話,手舞足蹈;朱佑人對你臨終前畫的素描和手稿念念不忘;朱焯信想像你在另一個世界還是一樣緊張刺激,還被你不停鞭策進步;唐重則深深記著你和你的作品對他創作態度上的影響。而在Joana心中,你仍如舊常在……

沒幸跟你在有生之年相交,但從以上他們訴說的故事,我想像已跟你做了相知相遇的朋友。客氣的話說夠了,如果有機會,讓我跟你用女性角度談談你充滿陽剛氣息的作品,或是漂流在當下時移世易的社會政治形勢下,藝術何去何從?我知道你定會歡迎我這個新交的朋友。童老師說你和不同的人交往,都是「留有充分餘地,共享一個空間。」正是這個共享的空間,讓我們都有可以自由地造造夢吧?祝

夢安

魂游

11.2016

[謹此感謝王禎寶、朱佑人、朱焯信、何仲儀、吳衛鳴、杜煥、唐重、馬若龍、童建穎、繆鵬飛、Paula Pimenta Simões 及 Filomena Laia McGuire 撥冗參與訪談,讓我有幸穿越時空與郭桓先生相遇。特別感激琥茹女士的無私分享,從她眼裏我看到栩栩如生的郭先生。並鳴謝澳門文化局及澳門藝術博物館提供相關資料及研究支持。]

[圖片由琥茹女士/澳門文化局/澳門藝術博物館提供]

本文原刊於《揚帆築夢--郭桓作品展》 展覽圖冊

本文原刊於《揚帆築夢--郭桓作品展》 展覽圖冊

展覽於 31/12/2016-23/04/2017 在海事工房一號舉行

編按:文化局就藝術家郭桓的創作及其對澳門的影響進行專題研究,邀約香港跨媒介藝術家及研究員魂游,於2013年間訪問了十三位藝術家及朋友,藉此多方面瞭解郭桓在澳門色彩繽紛的創作生涯。魂游為了呈示郭桓活潑求變的性格,以書信形式撰寫文章,生動清新地展現郭桓的燦爛一生及藝術夢想。